将来一人暮らしになる高齢者の方へ

皆さんは晩年一人になったときに日々の生活の助けをどのように得、ご自身の死後の片付けをどうするかについて、不安になったことはございますか。ご親族がいれば何とかなることも多いのですが、身寄りのなくなる可能性が高い方はお元気なうちに対策が必要です。

対策をなさっている方はどのような備えをしているのでしょうか。簡単にご紹介いたします。

一人暮らしになった後、困ること

一人暮らしになった後に困ることを想像したことはございますか。例えば、このようなことに困るのではないでしょうか。

・財産管理

・日々のお金の支払い、お財布管理

・病院の入院や施設の入居契約、身元保証等

・日々の安否確認

・亡くなった後のご遺体の引き取り

・亡くなった後の親族への連絡

・亡くなった後の葬儀、埋葬

・亡くなった後の行政手続き

・亡くなった後の諸々の清算

・亡くなった後の家じまい、財産処分、遺品整理

・ペットの一時的世話と次の飼い主探し

いざという時のために、これらの困りごとを引き受けてもらう契約を、どなたかと締結しておくことをお薦めします。

誰と契約しますか?

・ご親族

・地域包括支援センターに相談して社会福祉協議会

(ただし、財産の多い方は契約できません。)

・弁護士、司法書士、行政書士

・市民後見人

・民間の身元保証サービス会社

どのような契約と制度がありますか?

代表的なものを挙げてみました。次の章から、具体的にどのようなものか見ていきましょう。

・委任契約(任意後見の補助的な契約)

・見守り契約(任意後見の補助的な契約)

・任意後見契約

・成年後見制度(補助、保佐、成年後見)

・民間の身元保証サービス

・民事信託

・尊厳死宣言

・死後事務委任契約

・遺言

・負担付死因贈与契約

・負担付遺贈

委任契約

まだ認知症等ではなく、自分の財産管理等を自分で十分にできる状態にある人が、高齢等の理由により、一定の行為を相手に依頼する契約です。例えば、

・足が痛いので毎月代理で銀行に行ってもらう

・難しい契約をするときに助けてほしい など

を契約します。

見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約とセットで公正証書にして契約する場合が多いです。

見守り契約

まだ認知症等ではなく、自分の財産管理等を自分で十分にできる状態にある人が、相手方に対して定期的に電話や訪問をすることにより心身の状態を把握し、任意後見の開始の必要性がないか見守ることを約束させる契約です。例えば、

・身上配慮(生活状況や健康状態の把握)

・日々の安否確認 など

を依頼します。

委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約とセットで公正証書にして契約する場合が多いです。

任意後見契約

まだ認知症等ではなく、自分の財産管理等を自分で十分にできる状態にある人が、将来、自分の財産管理等をできなくなった場合に備えて、判断能力が十分にある間に、財産管理と身上監護を相手方に約束させる契約です。例えば、

・将来の財産管理やお金の支払い、お財布管理

・入院など医療契約の手続き など

を依頼します。

「いよいよかな」となったところで、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。任意後見が開始されると、任意後見監督人は任意後見人の仕事ぶりをチェックします。

ここでいくつか注意していただきたいことがあります。

まず、任意後見契約には「取消権」を盛り込むことができません。例えば、本人(後見を受ける人)が高価な布団を騙されて買ってしまったとしても、任意後見人は取消権を行使することができません。クーリング・オフの制度を利用して契約を解除したり、売り手側の不当な行為により買ってしまった場合は消費者契約法に基づく取消しをしたりする必要があります。

また、治療行為の選択など医療行為の同意権はありません。

それから、「身上監護」とは施設での支払いや適切な医療や介護を受けているかどうか見守る行為等のことを言うのであり、車いすを押して散歩に行く等の行為を指すものではありません。もし、そのようなサービスをご希望でしたら、あらかじめ契約に盛り込んでおく必要があります。

契約は必ず公正証書にします。委任契約、見守り契約、死後事務委任契約とセットで契約する場合が多いです。

成年後見制度

行為能力の軽い順に、補助、保佐、成年後見の3種類あります。本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などが家庭裁判所に申し立てて認められる必要があります。後見人の仕事は財産管理と身上監護に分けられます。

・財産管理

・日々のお金の支払い、お財布管理

・入院など医療契約の手続き

任意後見契約とは異なり、成年後見には被後見人の広範な範囲の行為について取消権があります。保佐についても、民法で定められた重要な財産を扱う行為については取消権があります。補助についても、保佐人に与えられる同意権(取消権)の一部をオプションで付けることができます。

任意後見人と同様に、医療行為の同意権はありません。また、身上介護の意味も任意後見と同様です。

詳細については、あまたの士業が解説していますので、そちらに譲ります。

民間の身元保証サービス

入院や施設の入居の際には、多くの場合、身元保証人が必要になります。身元保証人を引き受けてくれる相手がいない人を対象にして、身元保証サービス会社やNPOが身元保証のサービスを提供しています。

身元保証サービス会社の中には、任意後見契約や死後事務委任契約をセットで契約できる会社もあります。

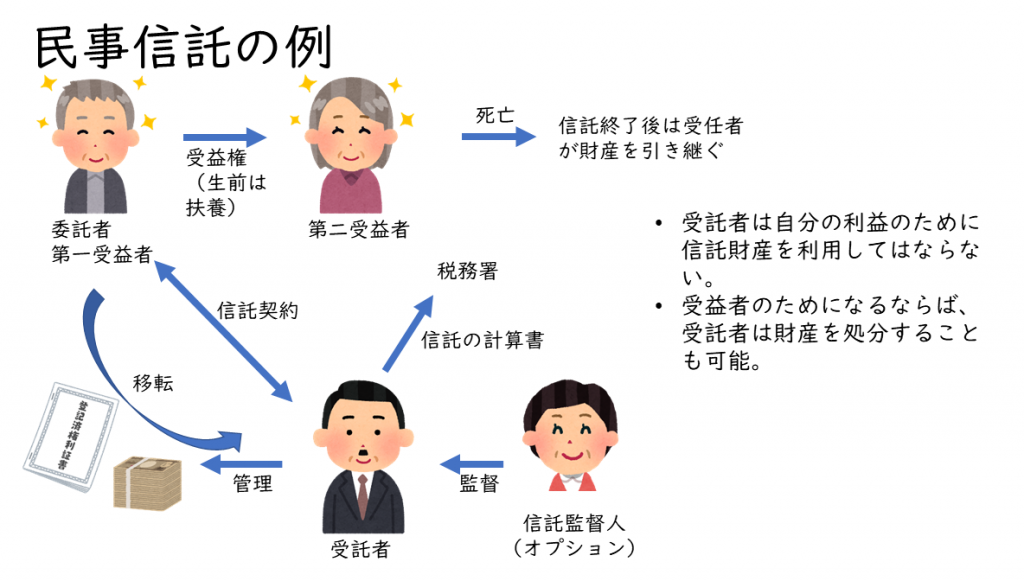

民事信託(家族信託)

自由設計で財産管理を委託する契約です。

委託者(財産管理を頼む人)、受託者(引き受ける人)、受益者(利益を受ける人)で構成されます。委託者と受託者が同一であったり、委託者と受益者が同一であったりする場合もあります。民事信託には家族関係が関わります。

委託者は信託契約により財産を受託者に信託財産として渡して信託財産の名義を受託者の名にしますが、信託財産の実質の持ち主は委託者のままであるという状態を作ります。受託者は信託契約により、信託財産を受益者のためだけに使用、管理する義務を負います。

よくあるパターンとして、高齢夫婦と受託者(例えば息子)の信託契約を見てみましょう。

高齢夫妻の財産は主に夫名義になっているとします。夫(委託者兼受益者)が受託者(例えば息子)と信託契約を結び、夫の財産を信託財産として受託者の名義に変えます。第二受益者として妻を指定しておきます。信託契約ですので、この財産は息子の名義になっても実質の持ち主は夫です。息子は夫の生存中、信託財産の中から金銭を夫に渡し、妻は夫の生存中、夫に扶養される形で夫婦の生活を維持します。夫が死亡した後は、第二受益者である妻が夫に代わり信託財産の中から金銭を受け取り、生活を維持します。息子は毎年税務署に信託の計算書を提出する必要があります。

民事信託は自由設計ですので、飼い主死後のペットの生活保障や、思い入れのある古民家の保全などにも応用することができます。また、遺言と違い、受託者は受益者のためならば、信託財産を運用することも可能です。

民事信託については注意していただきたいことが三つあります。

一つめは、新しい制度で前例が少ないことから、うっかりすると信託財産が贈与と見なされ贈与税がかかったり、違法なものとなったりすることです。

二つめは、新しい制度なので取り扱える専門家が少ないことです。士業でも信託を組める人の割合の方が少ないと思われます。また、信託口口座を作ることができる銀行が極めて少ないことです。もちろん、銀行が認める信託口口座でなくても信託は可能ですが、十分な注意が必要です。

三つめは、設計の報酬が高いことです。窓口となる士業の報酬だけで70万円以上を覚悟してください。ネットを検索すると安い事務所も出てきますが、士業の間では「あまり安いところはお勧めしない」と言われています。

尊厳死宣言

将来、医療行為の希望を示せない状態になったときに備えて、延命治療の希望の有無などについて「このような場合はこうして欲しい」の意思表示をする宣言のことを言います。公正証書にして、日本尊厳死協会などに預けます。安楽死ではありません。

終末期医療の宣言、リビング・ウィルとも言われます。

法的な効力はありませんが、きちんとしたものは医師に尊重されやすく、日本尊厳死協会で保管している尊厳死宣言公正証書を提示した場合の医師の尊厳死許容率は9割を超えるとも言われています。

死後事務委任契約

ご自身の死後のさまざまな処理や手続きの履行を相手に約束させる契約です。

・亡くなった後のご遺体の引き取り

・亡くなった後の親族への連絡

・亡くなった後の葬儀、埋葬

・亡くなった後の行政手続き

・亡くなった後の諸々の清算

・亡くなった後の家の片付け、財産処分、遺品整理

・ペットの一時的世話と次の飼い主探し など

を契約します。

任意後見契約とセットで公正証書にして契約することが多いです。

遺言

死後の財産の行き先を指定する行為です。遺言者はもらう人の承諾なしに内容を指定することができます。

もらう人が「要らない」場合、相続人や遺言執行者に対して不要の意思を伝える場合と、家庭裁判所に申述が必要な場合がありますので、注意が必要です。

負担付死因贈与契約

死因贈与契約とは、生前、死後に相手に贈りたい意思と相手の受け取る意思が合致して合意した契約のことを言います。

お独りさまには特に負担付死因贈与契約が重要かと思います。「こうしてくれたら、私が死んだときにあれをあげる」「了解しました」という契約です。具体的には、

1.「私の死後もずっとペットの世話をしてくれるのならば、私が死んだら100万円あげる」「いいですよ」

2.「私の老後の生活の面倒を見てくれるのであれば、私が死んだら1000万円あげる」「いいですよ」

といった契約です。

1の場合、負担を実行する時期には贈与者は亡くなっていますので、死因贈与執行者に見届けを頼むことになります。

2の場合、贈与者は、生存中は特段の事情がなければ、負担付死因贈与契約を撤回することはできません。

理屈上は口約束でも成立しますが、絶対に公正証書にしておくことをお薦めします。また、ご自身の認知機能が低下した後のことや死後のことを頼む場合は、相続人や死因贈与執行者に見届けを頼んでおいた方が良いでしょう。

負担付遺贈

遺言に、「こうしてくれたら、あれをあげる」と書く遺贈です。遺言者の希望どおりにしてもらえる保証はないので、相続人や遺言執行者に見届けを頼んでおいた方が良いでしょう。

・配偶者の生活費を支払うという条件で財産を贈る。

・ペットの世話を条件として、ペットと財産を贈る。など

どこに相談すれば良いですか?

終活を売りにしている弁護士事務所、司法書士事務所、行政書士事務所であれば、このブログで紹介していないことも沢山ご存じです。

成年後見と言えば司法書士であり、司法書士の団体によって運営されている公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートのホームページをご覧になるのも良いかと思います。

行政書士も任意後見、後見業務に力を入れており、一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンターのホームページをご覧になるのも良いかと思います。

後見業務をしている士業は社会福祉協議会とパイプを持っているとも聞いたことがあります。なので、簡単な質問であれば、社協の方もご存じかもしれません。

身元保証については、身元保証団体に問い合わせるのがいちばんだと思います。

尊厳死については、公益財団法人 日本尊厳死協会のホームページをご覧になると良いかと思います。

ここでは触れませんでしたが、葬儀や墓じまいのことは、死後事務委任契約を結ぶ相手のほかに葬儀会社やお寺様とも打ち合わせが必要かと思います。

弊事務所での取扱い

弊事務所では、遺言(死因贈与契約、負担付遺贈含む)、民事信託のご相談、成年後見の申立てであれば、いつでもお手伝いできます。後見業務につきましては、弊事務所の主力業務である企業法務の働き方が後見業務と両立しないため、責務を果たせません。

最後に

判断能力が弱くなってからではほとんど何もできません。

任意後見契約、成年後見制度を外部の人に依頼すると、それなりにお金がかかります。

何より信頼関係が大事な依頼です。熟慮して相手を選んでください。